占い鑑定を受ける前に、おさえていただきたいこと②

こんにちは。

暑い日が続いておりますね。

ご体調崩されませんように、くれぐれももお身体(心も)を大切になさってください。

早速ですが、本題に入ります。

前回は、この世界は、人間よりも自然の方が先にあり、人間よりも厳しい自然の絶対法則で動いてるため、人間の曖昧さは自然には適応されないというお話をいたしました。それゆえ、人は、自然の法則に従って生きることが大前提であるとお伝えさせていただきました。

そもそも自然の法則とは一体何か?

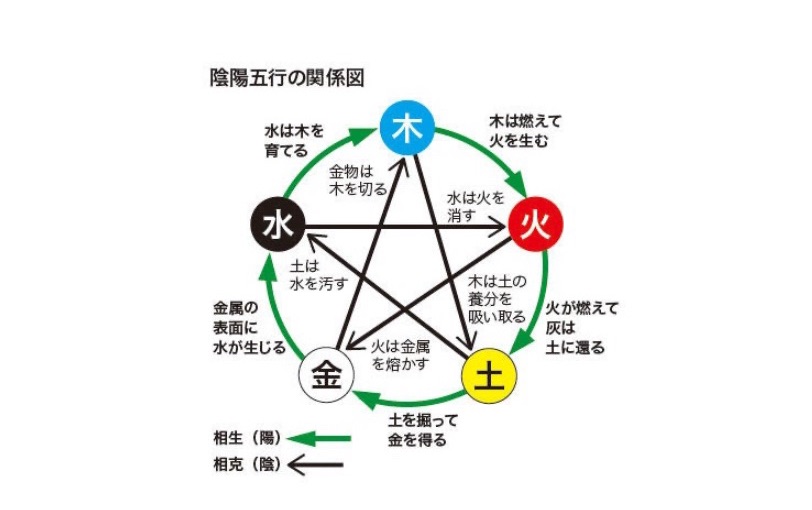

ここででてくるのが、陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)です。

人間が生きる世界(フィールド)は、木、火、土、金、水の5つで成り立っているという考えです。

5要素は、それぞれ役割があります。また、それぞれにできること(得意)できない(不得意)があります。

陰陽五行説とは

古代中国にて、発生した宇宙観、自然観、そして人間観を表す思想体系です。この思想は、万物が陰と陽の二つの要素と、木・火・土・金・水の五つの元素から成り立っていると考えます。これらの要素は相互に影響し合い、宇宙や自然界のあらゆる現象、そして人間の身体や社会の営みを説明する枠組みとなります。

陰陽五行説の構成要素:

- 陰陽:万物は陰と陽という相対立する二つの側面から成り立っているという考え方です。例えば、昼と夜、男性と女性、活動と静止などが陰陽の関係に例えられます。陰陽は対立するだけでなく、相互に依存し、変化し合う関係にあります。

- 五行:万物は木、火、土、金、水の五つの元素から成り立っているという考え方です。それぞれの元素には、特定の性質や象徴があり、相互に影響し合いながら循環しています。

五行の相互関係:

- 相生(そうじょう):ある元素が他の元素を生み出す関係です。例えば、木は燃えて火を生み出し、火は灰となって土を生み、土は鉱物(金)を生み、金は水滴となって木を育てる、といった関係です。

- 相剋(そうこく):ある元素が他の元素を抑制する関係です。例えば、水は火を消し、火は金を溶かし、金は木を切り、木は土を剋し、土は水をせき止める、といった関係です。

水は、火にはなれません。

火も木にはなれません。

風も金にはなれません。

それが自然です。

私は、あの人にはなれません。

あの人も私にはなれません。

それが自然なのです。

しかし、水も火も相互に関わりあっています。この世界を構成している構成員ということは等しく、でもそれぞれに役割が異なることをおさえてください。

陰陽☯️→この世は男と女

この世は2つの側面があり、2つで一つと考えます。この世界は、男だけでは成り立ちません。逆も然りです。女だけでは、滅びてしまいます。

この世は、昼と夜があるから、昼に活動し、夜に身体を休める静止があります。その自然に身体を委ねる方が理にかなっているといえます。

この世には、男と女がいます。それぞれ異なります。男は、発するのに対し、女は受けるという性別の違いがあります。身体の構造上その様にできているのです。

どんなに医療技術が進歩したところで、男性は子を産むことはできないのですから、役割が違って当然なのです。

太陽と月が存在していないとこの地球🌏で生きることはできません。太陽の方が優れている、月の方が劣っているということはありません。両者が異なるからこそ調和がとれるのです。

自然の法則を理解すると、他者の違いを受け入れやすくなります。あなたにはあなたの良さがあるのです。

では、次に親と子の構図を考えてみます。親は発するのに対し、子は受けます。この場合の発するというのは、親が子に対し、衣食住や生活の知恵、知識、生きる力を育てていく(発する)ということです。そして、子はそれを受ける立場となります。

次に、教師と生徒の立場(構図)を考えてみます。教師が教育をする(発する)立場となり、生徒は受ける立場となります。

発する側は、受け手側に対し、自らのエネルギーを発するのです。教育というのは、時には厳しいことを伝えなければいけなかったりもします。

受け手側も受ける姿勢をとるのがあるべき姿といえます。

現代では、学級崩壊が起きていることが度々問題視されています。

それは、つまり、教師も発するエネルギーを正しく放出できていなかったり、生徒側も教わる姿勢になっていないということではないでしょうか。不自然な振る舞いが常態化しているのではないかと考えられます。

学校現場において、まずは子どもの態度からです。始まりのチャイムが鳴るやいなや、教師に向かって消しゴムのカスや鉛筆を投げつけることはあってはなりません。話を聞く姿勢で(受け身)いるのが自然の姿です。

教師もボサーッと怠惰な空気を纏って教壇に立つのは、不自然なのです。ビシッと教えるエネルギーを放つ態度をとるのがあるべき姿といえます。

学校現場のみならず、家庭内においても、親と子の関係性も歪みがみられます。親の発するエネルギーと子どもが受けるエネルギーの不均衡な状態が表面化すると、子どもの引きこもり、暴力、暴言などに変わるのではないかと推察しております。

親は子に対し、過保護でもいけませんし、ネグレクトもいけません。子どもは可愛いいですが、時には厳しいことも伝えなければなりませんし、厳しすぎても子どもはつらいばかりです。優しく甘やかしているだけが育児とはなりません。教師も同様です。

そもそも、子どもは、陰陽五行など分かるはずがありませんから、親が、上記のことを心得ておくべきと考えております。親もかつては、子どもでした。どんなアプローチがよかったのか、考えながら関わっていくと良好になると信じております。

長くなってしまったので、そろそろこの辺にしましょう。